近日,2138cn太阳集团城苏键镁副教授团队在环境科学与生态学一区Top期刊《Environment International》(IF=9.7)上发表了题为“Bifunctional catalase-peroxidase KatB drives direct and indirect Mn(II) oxidation in genetically engineered bacteria: Synergistic biochar immobilization enhances wastewater remediation”的学术论文,2138cc太阳集团为第一完成单位。

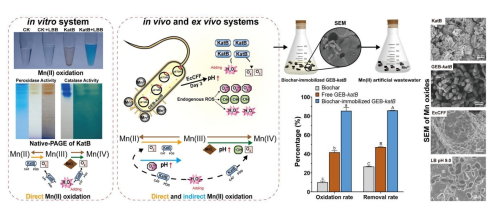

锰(Mn)污染对生态系统和人类健康构成严重威胁。微生物Mn(II)氧化技术因其高效、低成本和环境友好等优势,在锰污染修复领域备受关注。该团队将表达锰氧化酶KatB的工程菌固定在生物炭上,显著缩短了菌株环境驯化时间,有效解决了细胞易流失、环境适应差和固液分离难等问题,显著提高了菌株的锰氧化和去除效率。

研究团队首先从苏云金芽胞杆菌(Bacillus thuringiensi)97-27中鉴定出一种新型Mn(II)氧化酶KatB,并证实了KatB直接氧化Mn(II)的催化活性依赖于由关键残基(F133和R334)所稳定的血红素辅助因子。进一步研究发现,KatB通过其独特的过氧化氢酶-过氧化物酶(CAT-POD)双功能活性协同驱动Mn(II)的氧化:其POD活性利用H2O2作为电子受体,将Mn(II)氧化为Mn(III)中间体;而其CAT活性则通过清除过量H2O2来促进Mn(IV)氧化物的形成。此外,在KatB工程菌(GEB-katB)及其无细胞滤液(EcCFF)中,Mn(II)氧化整合了KatB的直接酶促氧化途径与由活性氧(O2-和·OH)、环境碱化介导的间接氧化途径。焦磷酸钠捕获实验证实,Mn(III)是生物体系(重组KatB酶、GEB-katB和EcCFF)与非生物(pH 9.0的LB培养基)体系中的通用中间体,遵循Mn(II)→Mn(III)→Mn(IV)的两步氧化模型,且该中间体在不同微环境下最终转化为矿物相和形貌各异的锰氧化物。最终,本研究构建的生物炭固定化GEB-katB系统,通过“吸附-生物氧化-再生”协同循环在模拟含锰废水中实现了85.79%的Mn(II)去除率,为高浓度锰污染环境的治理提供了一种具有应用潜力的生物修复策略。

2138cc太阳集团资源与环境学院硕士研究生莫文涛为该论文第一作者,苏键镁副教授为该论文的唯一通讯作者,合作人员包括华中农业大学生命科学技术学院的何进教授。该研究获得了国家自然科学基金、农业微生物学国家重点实验室开放基金、区域开发与环境响应湖北省重点实验室开放基金以及湖北省教育厅科学技术研究计划重点项目等资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109917

撰稿:莫文涛

校对:李可

审稿:刘杰